肠外营养的基本概念与核心价值

肠外营养(Parenteral Nutrition,PN)是指通过静脉途径为无法经口或经肠道获得足够营养的患者提供全面营养支持的治疗方法。这一技术起源于20世纪60年代,随着医学科技的进步,已从最初的简单静脉输液发展为能够提供全营养素组合的复杂治疗体系。肠外营养的核心价值在于它能够绕过消化系统,直接将生命所需的营养物质送入血液循环,为那些胃肠道功能丧失或严重受损的患者提供生存和康复的基础支持。

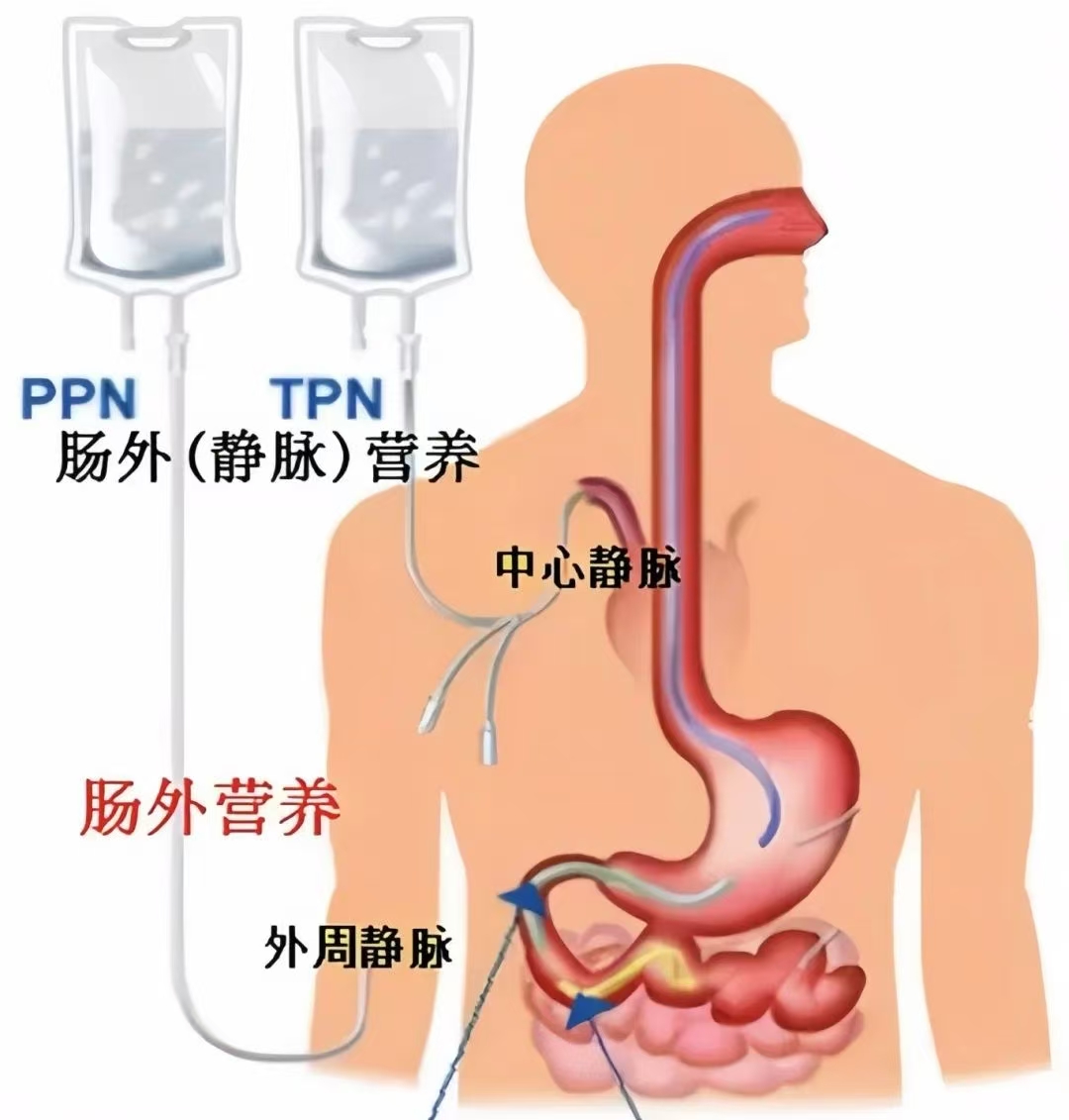

从临床应用角度看,肠外营养可分为全肠外营养(TPN)和部分肠外营养(PPN)两种形式。全肠外营养是指患者所需的全部营养物质都通过静脉途径供给,适用于完全不能使用胃肠道的患者;而部分肠外营养则是补充肠内营养的不足,适用于能够耐受部分肠内营养但摄入不足的患者。现代医学强调只要肠道有功能,就使用肠道的原则,因此肠外营养通常是在肠内营养无法满足需求时的补充或替代选择。

肠外营养液是由多种营养成分按特定比例配制而成的复合制剂,其主要成分包括:

碳水化合物:主要为葡萄糖,是主要的能量来源,提供约3.4kcal/g的能量

氨基酸:蛋白质的组成单位,用于组织修复和维持正氮平衡

脂肪乳剂:提供高密度能量(9kcal/g)和必需脂肪酸

电解质:包括钠、钾、钙、镁、磷等,维持体内电解质平衡

维生素:水溶性和脂溶性维生素,参与多种代谢过程

微量元素:如锌、铜、锰、硒等,虽然需要量少但对生理功能至关重要

这些成分可以单独输注,但现代临床更推荐使用全合一的混合输注方式,即将所有营养素按科学比例混合在一个输液袋中输注。这种方式更符合生理代谢需求,能提高各营养素的利用率,降低单种营养素的浓度和渗透压,减少代谢并发症的发生。

肠外营养与肠内营养相比具有起效快、吸收不受胃肠道功能影响的优势,但也存在操作复杂、费用较高、并发症风险较大等缺点。因此,临床决策时需要严格掌握适应症,平衡风险与收益,确保患者从这种治疗中获得最大益处。

肠外营养的临床适应症:哪些患者真正需要

适应症:

短肠综合征、机械性肠梗阻、高流量肠瘘、严重炎性肠病活动期、放射性肠炎、重症疾病状态下的高代谢需求、某些严重疾病或创伤状态下,患者处于高分解代谢状态,营养需求显著增加,而胃肠道功能又受到抑制、重症急性胰腺炎、大面积烧伤、严重多发创伤、脓毒症和MODS(多器官功能障碍综合征)、特定手术患者可能需要围手术期肠外营养支持、胃肠道大手术围手术期、术前严重营养不良患者、早产儿和危重新生儿。

值得注意的是,临床启动肠外营养前应进行营养风险评估。对于营养风险较高的患者(如NRS 2002≥5分或NUTRIC评分≥6分),若48-72小时内肠内营养无法满足60%的能量和蛋白质需求,建议给予补充性肠外营养;对于低营养风险患者(3分≤NRS 2002<5分或NUTRIC<6分),可观察7天后再决定是否需肠外营养支持。

肠外营养的禁忌症与相对禁忌症

尽管肠外营养在特定情况下可以挽救生命,但并非所有患者都适合接受这种治疗。明确肠外营养的禁忌症和相对禁忌症对于避免不必要的风险和并发症至关重要。临床决策时需要综合考虑患者的整体状况、疾病预后以及肠外营养可能带来的利弊。

绝对禁忌症

胃肠道功能正常且能安全使用、血流动力学不稳定或严重水电解质紊乱未纠正、无法获得安全的静脉通路。

相对禁忌症

严重肝肾功能不全、严重高血糖难以控制、高甘油三酯血症(>4.5mmol/L)、严重免疫功能抑制、某些遗传代谢性疾病:如尿素循环障碍、某些氨基酸代谢异常等,需使用特殊配方营养液,避免诱发代谢危象。

对于相对禁忌症患者,临床医师需要权衡风险与收益,必要时咨询营养支持团队或专科医师。启动肠外营养后应加强监测,及时调整配方,尽可能减少并发症发生。在某些情况下,即使存在相对禁忌症,当营养支持对患者预后至关重要时,仍可在严密监控下谨慎使用肠外营养,但需选择更适合患者代谢状态的个体化配方。

0

0